はじめに:個々の記事から「サイト全体の専門性」へ

前回の「応用編6」では、スキーママークアップという技術を使い、個々のコンテンツの意図や価値をAIに正確に伝える戦略について学びました。これにより、私たちのコンテンツはAIにとって、より理解しやすく、価値ある情報として認識されるようになります。

しかし、AI時代のSEOで真の権威性を築くためには、個々の記事(点)を最適化するだけでは不十分です。AIは、サイト全体が特定のテーマについてどれだけ深く、体系的に語っているかを見て、そのサイトの「専門性」を評価します。

本記事では、このサイト全体の専門性をAIとユーザーの両方にアピールするための強力な戦略、「トピッククラスタ」と、その骨格を形成する「内部リンク」の活用法について解説します。これは、単発の記事を量産するのではなく、関連するコンテンツ群を戦略的に連携させることで、その分野における圧倒的な権威となることを目指す「コンテンツハブ戦略」です。

1. トピッククラスタとは何か?- 点を線で結び、面を作る

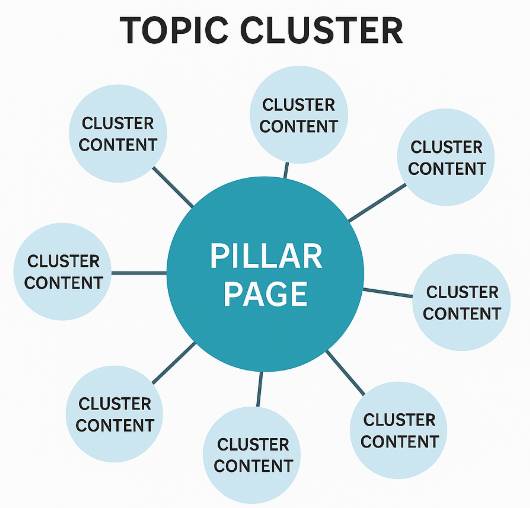

トピッククラスタとは、特定の広範なトピック(主題)について、一つの中心的なページと、それに関連する複数の詳細なページを内部リンクで結びつけたコンテンツの集合体のことです。このモデルは、主に3つの要素で構成されます。

- ピラーページ(Pillar Page)

「柱」となるページです。ある広範なコアトピック(例:「NISA」「コンテンツマーケティング」)について、全体像を網羅的に解説する、長くて包括的な「まとめ記事」の役割を果たします。 - クラスタコンテンツ(Cluster Content)

ピラーページが扱うコアトピックの、個別のサブトピックをそれぞれ深掘りする詳細な記事群です。例えば、ピラーが「NISA」であれば、「NISAのデメリット」「つみたて投資枠の始め方」「おすすめの証券会社比較」といった記事がクラスタコンテンツにあたります。 - 内部リンク(Internal Links)

これらをつなぐ「接着剤」です。すべてのクラスタコンテンツは、ピラーページに向けてリンクを貼ります。逆に、ピラーページからも、言及している各サブトピックに対応するクラスタコンテンツへとリンクを貼ります。これにより、テーマを中心とした情報のハブ(拠点)が形成されます。

この構造は、太陽系に似ています。ピラーページが太陽であり、クラスタコンテンツがその周りを公転する惑星です。内部リンクという引力によって、互いに強く結びつき、一つの安定したシステムを形成しているのです。

2. なぜトピッククラスタがAI時代に重要なのか?

この戦略がAI時代のSEOにおいて極めて有効である理由は、AIとユーザーの両方に明確なメリットを提供するからです。

① AIに対する「専門性」の証明

AI、特にGoogle SGEのような生成AIは、情報の信頼性を評価する際に、そのサイトが特定のトピックについてどれだけ包括的で権威があるかを見ています。

一つのトピックについて、ピラーページと多数のクラスタコンテンツが密にリンクし合っている構造は、AIに対して「私たちのサイトは、このテーマについて、これだけ深く、体系的に理解している専門家です」という極めて強力なシグナルを送ります。AIは、このリンク構造をたどることで、サイト全体の文脈と専門性を理解し、そのサイトを当該トピックにおける信頼できる情報源として認識しやすくなります。

② E-E-A-Tの強化

トピッククラスタは、E-E-A-Tの各要素を具体的に示す上でも効果的です。

- 専門性(Expertise):一つのテーマを様々な角度から深掘りすることで、専門知識の幅と深さを示します。

- 権威性(Authoritativeness):サイトが特定の分野における情報ハブとして機能することで、その分野での権威性が高まります。

- 信頼性(Trustworthiness):情報が体系的に整理され、ユーザーが必要な情報に容易にアクセスできることは、サイト全体の信頼性向上に繋がります。

③ ユーザー体験の向上

ユーザーにとっても、トピッククラスタは非常に有益です。まずピラーページで全体像を掴み、次に関心のある特定のサブトピックについて、クラスタコンテンツのリンクをたどって深く学んでいくことができます。ユーザーはサイト内で回遊しやすくなり、一つのサイトで全ての疑問を解決できるため、満足度が向上します。これは、滞在時間の延長や直帰率の改善といった、エンゲージメント指標の向上に直接的に貢献します。

3. トピッククラスタの構築ステップ

- コアトピック(ピラー)の選定:自社のビジネスや専門性と深く関連し、かつユーザーのニーズも大きい、広範なテーマを選びます。

- サブトピック(クラスタ)の洗い出し:「応用編1」で学んだ質問キーワードリサーチの手法を使い、コアトピックに関連する具体的な質問やキーワードを洗い出します。これらがクラスタコンテンツのテーマになります。

- コンテンツの作成:ピラーページと各クラスタコンテンツを作成します。ピラーページは浅く広く、クラスタコンテンツは狭く深く書くのが基本です。

- 内部リンクの実装:ここが最も重要です。

- クラスタからピラーへ:全てのクラスタコンテンツの記事内から、自然な文脈でピラーページにリンクを貼ります。

- 例:<a href=”/nisa-guide/”>新NISAの全体像については、こちらのまとめ記事</a>で詳しく解説しています。

- ピラーからクラスタへ:ピラーページ内で各サブトピックに言及する箇所から、対応するクラスタコンテンツにリンクを貼ります。

- 例:NISAのデメリットについては、<a href=”/nisa-demerits/”>こちらの記事</a>で詳しく解説します。

- クラスタ間のリンク(任意):関連性の高いクラスタコンテンツ同士をリンクで結ぶことも、ユーザーの回遊性を高め、トピックの関連性を強める上で有効です。

4. 参考事例:HubSpotのコンテンツマーケティング戦略

このトピッククラスタモデルを提唱し、自ら実践して大きな成功を収めたのが、マーケティングソフトウェア企業であるHubSpotです。

HubSpotのブログは、「マーケティング」「セールス」「カスタマーサービス」といった巨大なピラーページを中心に、数千ものクラスタコンテンツが体系的に整理されています。例えば、「コンテンツマーケティング」というピラーページからは、「ブログの始め方」「SEO対策」「Eメールマーケティング」といった無数のクラスタコンテンツへとリンクが伸びています。

この戦略により、HubSpotは単なるソフトウェア企業ではなく、マーケティング分野における「信頼できる情報源」としての地位を確立し、世界中から膨大なオーガニックトラフィックを獲得しています。

参考URL: The Ultimate Guide to Content Marketing in 2024 – HubSpot Blog(HubSpotのピラーページの典型例)

5. まとめ:専門家としての「城」を築く

本記事では、サイト全体の専門性を高めるためのトピッククラスタ戦略について解説しました。

- トピッククラスタは、ピラーページとクラスタコンテンツを内部リンクで結びつけた、コンテンツの集合体です。

- この構造は、AIに対してサイトの専門性と権威性を明確に伝え、E-E-A-Tを強化します。

- ユーザーにとっても回遊しやすく、満足度の高い体験を提供します。

- 成功の鍵は、戦略的な内部リンク設計にあります。

個々の記事で一喜一憂するのではなく、長期的な視点で自社の専門分野における「情報ハブ」を築き上げること。それは、AIにもユーザーにも揺るがない信頼を寄せられる、専門家としての「城」を築く作業に他なりません。

次回、「応用編8」では、コンテンツの信頼性をさらに高めるための具体的な施策、「E-E-A-T強化」について、著者プロフィールの明示や出典の引用といった実践的なテクニックを解説します。