はじめに:あらゆる接点で「見つけてもらう」ための新戦略

前回の「応用編11」では、レビューやUGC(ユーザー生成コンテンツ)といった一般ユーザーの声を活用し、ブランドの社会的証明を高める方法について学びました。専門家からのお墨付きに加え、大衆からの支持が、AI時代の信頼性を築く上で不可欠な両輪となります。

さて、これまでの応用編では、主に自社サイト(オウンドメディア)を中心としたコンテンツ戦略を扱ってきました。しかし、現代のユーザーの情報探索の旅は、もはやGoogle検索だけで完結しません。彼らはYouTubeで学び、Instagramで発見し、X(旧Twitter)で会話し、Podcastを聴きながら情報を得ています。

本記事では、この分散化した情報環境に対応するための「マルチチャネル戦略」について解説します。これは、単に複数のプラットフォームにコンテンツをばらまくことではありません。一つの核となるコンテンツを様々な形式に再利用(リパーパス)し、あらゆる顧客接点で一貫したブランド体験を提供することで、AIとユーザーの両方から「見つけてもらいやすくする」ための、極めて効率的かつ強力な戦略です。

1. なぜマルチチャネル戦略がAI時代に不可欠なのか?

マルチチャネル戦略が、単なる「やった方が良いこと」から「やらなければならないこと」へと変わった背景には、AIによる情報収集方法の変化があります。

- AIはWebサイト以外も「読む」

Google SGEやPerplexityといったAIは、回答を生成する際、もはや伝統的なウェブページだけを参照しているわけではありません。彼らは、YouTube動画の字幕(文字起こし)、ポッドキャストの音声データ、SNS上の専門家の議論、フォーラムでのQ&Aなど、あらゆる形式のデジタルコンテンツを情報源としています。つまり、あなたの専門知識がブログ記事にしか存在しない場合、AIにとってあなたの可視性は著しく低いものになってしまうのです。 - LLMOへの多角的なインプット

LLM(大規模言語モデル)は、Web上の膨大なデータを学習します。様々なチャネルで一貫したブランドメッセージや専門知識を発信することは、AIの知識ベースにあなたのブランドを「この分野の専門家である」と多角的に刷り込む、効果的なLLMO(大規模言語モデル最適化)施策となります。 - ユーザーがいる場所へ情報を届ける

言うまでもなく、ターゲットユーザーは様々なプラットフォームに散らばっています。テキストを読むのが好きな人もいれば、動画で学ぶ方が好きな人、音声で「ながら聞き」したい人もいます。各チャネルの特性に合わせて情報を届けることで、これまでリーチできなかった新しい層のユーザーを獲得することができます。

2. 戦略の核:「コンテンツリパーパス(再利用)」

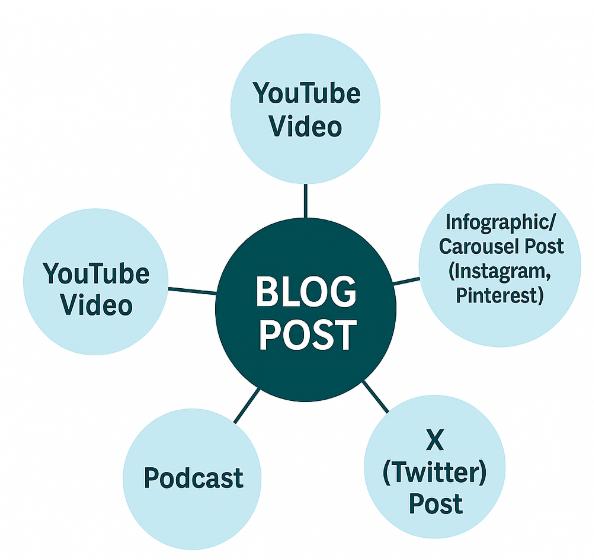

マルチチャネル戦略を効率的に実行する鍵が、コンテンツリパーパス(Content Repurposing)です。これは、一つの高品質なコンテンツ(コアコンテンツ)を元に、その形式や切り口を変えて、複数のプラットフォーム向けのコンテンツを派生させていく手法です。

「一つの素材から、いくつもの料理を作る」というイメージです。これにより、最小限の労力で、最大限の成果を生み出すことが可能になります。

コンテンツリパーパスの実践フロー例

ここでは、応用編で度々登場している「新NISAの始め方」というテーマを例に、具体的なリパーパスのフローを見てみましょう。

- 【核】ピラーページ(ブログ記事)の作成

まず、全ての情報の元となる、包括的で詳細なブログ記事「【完全ガイド】知識ゼロから始める新NISA」を作成します。これがコアコンテンツです。 - 【派生①】YouTube動画

ブログ記事の要点をまとめ、図解やアニメーションを交えた10〜15分程度の解説動画「世界一わかりやすい新NISA入門」を制作します。 - 【派生②】ショート動画(TikTok, Instagramリール, YouTubeショート)

動画の中から、特に重要なポイントを切り出し、60秒程度の縦型ショート動画を複数制作します。(例:「NISAで絶対やってはいけない3つのこと」「つみたて投資枠で買うべきはコレ!」) - 【派生③】インフォグラフィック/カルーセル投稿(Instagram, Pinterest)

ブログ記事の「3つのステップ」や「メリット・デメリット比較表」などを、視覚的に分かりやすい画像にまとめ、数枚のスライドで解説するカルーセル形式で投稿します。 - 【派生④】X(旧Twitter)での発信

記事内の重要な統計データや、示唆に富んだ一文を引用して投稿したり、「NISAを始める上で、一番不安なことは?」といった質問を投げかけて、エンゲージメントを促したりします。全ての投稿には、元となるブログ記事へのリンクを添えます。 - 【派生⑤】音声コンテンツ(Podcast)

ブログ記事の内容を基に、専門家同士が対談する形式の音声コンテンツを収録します。通勤中などの「ながら聞き」需要に応えます。

3. マルチチャネル戦略成功のポイント

- 一貫性の担保:どのチャネルにおいても、ブランドのトーン&マナーや、発信する情報の核心的なメッセージは一貫させることが重要です。これにより、AIとユーザーはあなたのブランドを一つの明確なエンティティとして認識できます。

- 各プラットフォームへの最適化:同じ内容でも、プラットフォームの特性やユーザー層に合わせて、表現や形式を最適化する必要があります。Xなら簡潔に、Instagramなら視覚的に、YouTubeならエンタメ性を加えて、といった工夫が求められます。

- 全てのチャネルからオウンドメディアへ:各チャネルでの発信は、最終的に自社のブログ記事や公式サイトといった、より深い情報を提供する「ハブ」へとユーザーを誘導するための「入口」として機能させることが理想です。

参考事例:

レシピ動画サービスで知られる「クラシル(kurashiru)」は、コンテンツリパーパスとマルチチャネル戦略の優れた実践者です。一つの「鶏の唐揚げ」というレシピは、クラシルのアプリやウェブサイト上では詳細な手順が書かれた記事コンテンツとして存在します。それが、YouTubeでは調理工程が分かりやすい長尺動画に、InstagramやTikTokでは食欲をそそるBGMと共にテンポの良いショート動画になります。さらに、Xでは季節に合わせた献立として提案されます。このように、一つの資産を多様な形に変化させ、あらゆるプラットフォームでユーザーとの接点を持つことで、クラシルは食の分野における圧倒的な存在感を築いています。

参考URL: クラシル – YouTubeチャンネル

4. まとめ:ブランドという「点」を、生態系という「面」で捉える

本記事では、AI時代の情報環境に対応するためのマルチチャネル戦略と、その核となるコンテンツリパーパスについて解説しました。

- AIはWebサイトだけでなく、YouTubeやSNSなど多様なチャネルから情報を収集・学習しています。

- 一つのコアコンテンツを、動画、画像、音声など様々な形式に再利用(リパーパス)することで、効率的にリーチを拡大できます。

- 重要なのは、一貫したブランドメッセージを保ちつつ、各プラットフォームの特性に最適化することです。

もはや、自社サイトという「点」だけで戦う時代は終わりました。あなたのブランドを取り巻くWeb全体を一つの「生態系(エコシステム)」と捉え、その中でいかに多くの場所に、いかに効果的に自社の価値を根付かせていくか。この広範な視点こそが、これからのAIO(AI Optimization)の成功を左右するのです。

次回、「応用編13」では、これらのコンテンツ制作プロセスを効率化し、アイデアを拡張するために、「AIライティングツール活用」の具体的な方法と注意点について探っていきます。