はじめに:ユーザーの「問い」から始めるコンテンツ戦略

「基礎知識編」では、生成AIが検索の世界にもたらした構造的な変化と、その中で変わることのないSEOの普遍的な原則について学んできました。AI時代のコンテンツ作りは、もはや単一のキーワードを追いかけるだけでは不十分です。成功の鍵は、ユーザーが抱える具体的な「疑問」や「質問」を深く理解し、それに的確に答えることにあります。

「応用編」の第一歩となる本記事では、そのための最も重要な出発点、「質問キーワードリサーチ」について解説します。これは、ユーザーがAIや検索エンジンに実際に投げかけている、会話的で具体的なクエリを洗い出すための調査手法です。Googleの検索機能や専門ツールを駆使して、ユーザーの真のニーズを掴むための具体的な方法論を学んでいきましょう。

1. なぜ今、「質問キーワード」が重要なのか?

かつてのSEOでは、「SEO対策」「NISA」といった短いキーワードが主戦場でした。しかし、音声検索やAIアシスタントの普及により、ユーザーの検索行動はより自然な会話文へとシフトしています。

- 変更前:「NISA おすすめ」

- 変更後:「NISAを始めたい初心者におすすめの証券会社はどこですか?」

このような「長文の質問(ロングテールクエリ)」に的確に答えるコンテンツは、以下のような明確なメリットを持ちます。

- AIに引用されやすい(GEO/AEO):Google SGEやCopilotは、ユーザーの質問に対する直接的な答えをウェブページから探します。コンテンツ内に質問と答えが明確に記述されていれば、AIの回答に引用される可能性が飛躍的に高まります。

- コンバージョンに繋がりやすい:具体的な質問を持つユーザーは、漠然と情報を探しているユーザーよりも目的意識が明確です。彼らの課題を解決するコンテンツは、商品購入や問い合わせといった成果に結びつきやすくなります。

- 競合が少ない:ニッチで具体的な質問ほど、競合するコンテンツは少なくなります。これにより、大手サイトとも十分に戦うことが可能になります。

2. 質問キーワードを洗い出す具体的な手法

では、ユーザーのリアルな質問はどのように見つければよいのでしょうか。幸い、私たちには無料で使える強力なツールがいくつもあります。

手法①:Google検索機能の徹底活用

Google自身が、ユーザーの疑問を知るための最高のヒントを提供してくれています。

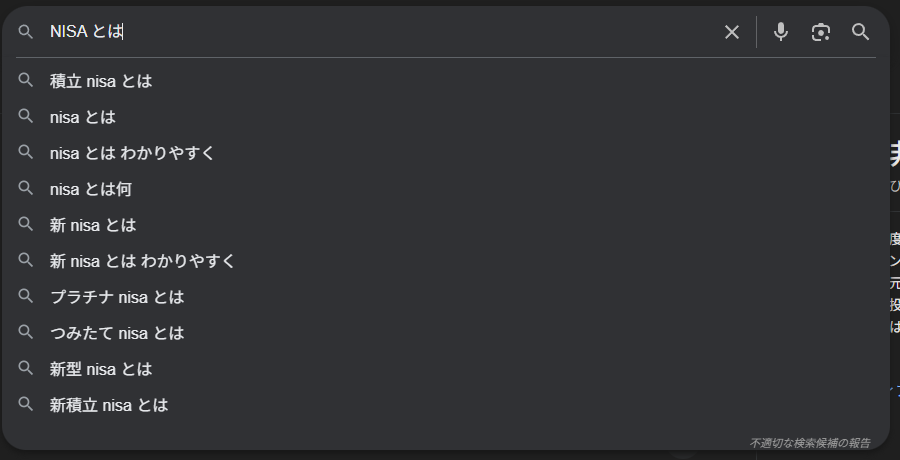

Googleサジェスト(オートコンプリート)

検索窓にキーワードを入力した際に表示される候補リストです。質問を見つけるには、「[キーワード] + [疑問詞]」の組み合わせで入力するのが効果的です。

- 「NISA とは」

- 「NISA なぜ」

- 「iDeCo どうすれば」

- 「ふるさと納税 いくらまで」

これらのサジェストは、多くのユーザーが実際に入力しているクエリに基づいています。ここから、ユーザーが何を知りたがっているかの初期仮説を立てることができます。

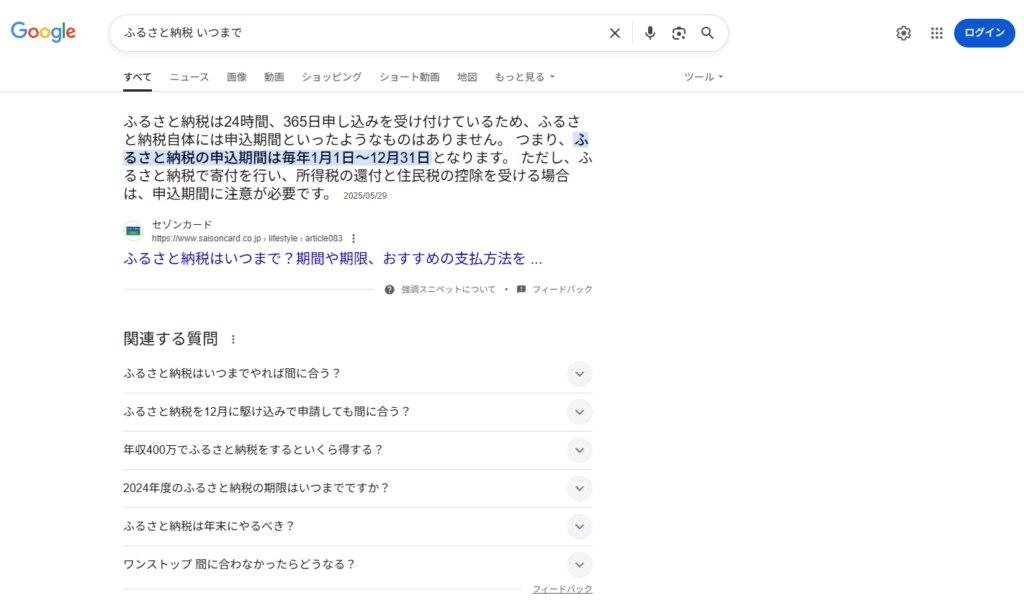

People Also Ask(他の人はこちらも質問)

検索結果の中ほどに表示される、アコーディオン形式のQ&Aセクションです。これは、ユーザーの質問に対する「答えの宝庫」と言えるでしょう。

この機能の素晴らしい点は、一つの質問をクリックすると、関連する新たな質問が次々と表示されることです。これにより、あるトピックに関するユーザーの思考の連鎖をたどることができます。ここにリストアップされた質問をコンテンツの見出しやFAQセクションに活用することで、ユーザーの疑問に先回りして答えることが可能になります。

手法②:Q&Aサイトの活用

「Yahoo!知恵袋」のようなQ&Aサイトは、ユーザーの悩みや疑問が、編集されていない「生の声」として投稿される場所です。

サイト内の検索機能で自社のテーマに関連するキーワード(例:「住宅ローン」「転職」)を検索すると、企業サイトでは見えてこない、ユーザーの非常に個人的で具体的な悩みを発見できます。

- 「30代夫婦、頭金なしで住宅ローンは組めますか?年収は〇〇万円です。」

- 「未経験からIT業界に転職したいのですが、まず何から勉強すればいいですか?」

これらのリアルな質問は、読者の共感を呼ぶコンテンツ企画の貴重なヒントとなります。

手法③:専門ツールの活用

より効率的・網羅的に質問キーワードを調査するには、専門のSEOツールが役立ちます。

- AnswerThePublic:

特定のキーワードを中心に、疑問詞(なぜ、なに、どうやって等)や前置詞(〜できる、〜のため等)を組み合わせて、ユーザーの検索クエリを視覚的なマップとして表示してくれるツールです。無料で利用できる範囲も広く、ブレインストーミングに最適です。 - Ahrefs (エイチレフス) / Semrush (セムラッシュ):

これらは有料の統合型SEOツールですが、キーワード調査機能の中に、特定のキーワードに関連する質問だけを抽出するレポートがあります。膨大なデータを基にしているため、手作業では見つけられないようなニッチな質問を発見できる可能性があります。

3. 調査結果の活用法

集めた質問キーワードは、ただリストアップするだけでは意味がありません。戦略的にコンテンツへ落とし込むことが重要です。

- FAQページの作成・強化:最も直接的な活用法です。製品やサービスに関する質問を集め、一つのページにまとめることで、ユーザーの疑問をまとめて解決できます。FAQPageスキーマ(構造化データ)を実装すれば、検索結果にリッチリザルトとして表示される可能性も高まります。

- ブログ記事の見出し(H2, H3)にする:発見した質問を、そのままブログ記事の小見出しとして使用します。これにより、記事の各セクションが、ユーザーの特定の疑問に答える明確な役割を持つことになります。

- トピッククラスターの構築:関連する複数の質問をグループ化し、それぞれを深掘りする個別記事を作成します。そして、それらをまとめる「まとめ記事(ピラーページ)」からリンクを貼ることで、サイト全体で特定のテーマに関する専門性と権威性(E-E-A-T)を高めることができます。

4. まとめ:良質なコンテンツは、良質な問いから生まれる

本記事では、AI時代のSEOの出発点となる「質問キーワードリサーチ」の重要性と、その具体的な手法について解説しました。

- ユーザーの検索行動は、単純な単語から具体的な質問へと変化しています。

- Googleサジェストや「他の人はこちらも質問」は、ユーザーの問いを知るための最も手軽で強力なツールです。

- 発見した質問は、FAQページや記事の見出しに活用することで、ユーザーとAIの両方にとって価値の高いコンテンツとなります。

ユーザーの心の中にある「問い」に耳を澄まし、それに真摯に答えること。この対話的な姿勢こそが、これからのコンテンツマーケティングとSEOの成功を支える基盤となります。

次回、「応用編2」では、こうして見つけ出した質問を基に、AI時代に評価される「コンテンツ企画」をどのように立てていくか、その具体的なプロセスについて解説します。