はじめに:あらゆるAIを対象とする、より広い最適化の視点

これまでの記事で、私たちは生成AI時代のSEOに関連する3つの重要な概念、AEO、GEO、LLMOについて学んできました。

- AEO (Answer Engine Optimization):検索結果の「回答」に選ばれるための最適化。

- GEO (Generative Engine Optimization):生成AIが回答を作る際の「引用元」になるための最適化。

- LLMO (Large Language Model Optimization):対話型AIの「学習データ」に影響を与え、知識の一部となるための最適化。

これらはいずれも、検索エンジンや大規模言語モデルといった、特定のAIシステムを対象としたアプローチでした。しかし、私たちの周りには、それ以外にもコンテンツを評価し、ユーザーに届けるAIが数多く存在します。

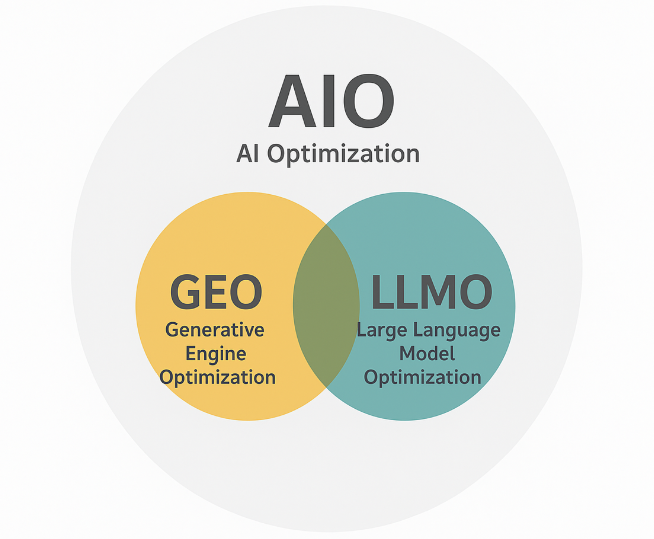

今回解説するAI Optimization (AIO) は、これらの個別のアプローチを内包する、より広義で包括的な概念です。特定のAIだけでなく、あらゆるAIシステムに対してコンテンツを理解・推薦されやすくするための、普遍的な最適化の考え方、それがAIOです。本記事では、AIOの定義と、GEOやLLMOとの位置づけの違いを整理します。

1. AI Optimization (AIO)とは何か?

AIO(AI Optimization)とは、特定のアプリケーションに限定せず、ソーシャルメディアのアルゴリズム、レコメンデーションエンジン、音声アシスタントなど、世の中のあらゆるAIシステムが、自社のコンテンツやデータを理解し、価値を評価し、ユーザーに推薦しやすくするための一連の取り組みを指します。

AIOの根底にある思想はシンプルです。「人間だけでなく、機械(AI)にとっても分かりやすく、価値のある情報を提供する」というものです。AIが私たちのデジタル体験をキュレーションする度合いが高まるにつれて、このAIOの視点は、特定のチャネルでの成功だけでなく、デジタル空間全体での持続的な可視性を確保するために不可欠となります。

2. AIOの対象は検索エンジンだけではない

AIOがGEOやSEOと決定的に違うのは、その対象範囲の広さです。AIOが視野に入れるAIシステムの例をいくつか見てみましょう。

例1:ソーシャルメディアのフィードアルゴリズム

X(旧Twitter)、Instagram、TikTokといったプラットフォームでは、AIアルゴリズムがユーザーの興味や関心を分析し、表示するコンテンツ(フィード)をパーソナライズしています。これらのAIに対して、投稿の内容が何についてのものか(トピック)、どのようなユーザーにとって価値があるかを伝えることがAIOの一環です。

- 具体的な施策:適切なハッシュタグの使用、キーワードを含んだ明確な説明文の記述、ユーザーの反応(いいね、コメント、シェア)を促すコンテンツ作りなど。

例2:動画・音楽プラットフォームのレコメンデーションエンジン

YouTubeやSpotifyは、ユーザーの視聴・聴取履歴を基に、AIが次におすすめのコンテンツを提示します。ここでも、コンテンツの内容をAIに正確に伝えることが重要です。

- 具体的な施策:YouTubeにおける、キーワードを意識した動画タイトルや詳細な説明文、内容を正確に反映した字幕(文字起こし)データ、関連動画をまとめた再生リストの作成など。

例3:Eコマースサイトの商品推薦AI

Amazonなどのオンラインストアでは、AIがユーザーの閲覧履歴や購買データから、関連商品や「よく一緒に購入されている商品」を推薦します。

- 具体的な施策:正確で構造化された商品データの提供(商品名、カテゴリ、仕様、特徴など)、質の高い商品説明文、顧客レビューの収集など。

このように、AIOは特定のプラットフォームに閉じた話ではなく、「構造化されたデータ」と「文脈(コンテクスト)を明示したコンテンツ」を通じて、あらゆるAIとのコミュニケーションを円滑にするための普遍的なアプローチなのです。

3. AIO・GEO・LLMOの位置づけと関係性

では、これまで学んできた各用語は、AIOという大きな枠組みの中でどのように位置づけられるのでしょうか。以下の図でその関係性を整理できます。

- AIO(AI Optimization)

最も広範な「上位概念」です。あらゆるAIに対する最適化を包括します。企業や個人がデジタル空間で活動する上での、基本的なフィロソフィー(哲学)とも言えます。 - GEO(Generative Engine Optimization)

AIOの「一部分(サブセット)」です。AIOの中でも、特にGoogle SGEのような「生成AI搭載型検索エンジン」という特定のAIシステムに特化した専門分野です。 - LLMO(Large Language Model Optimization)

これもAIOの「一部分(サブセット)」です。ChatGPTのような対話型AIの「学習データ」という、非常に特殊な対象に働きかける専門分野です。

例えるなら、AIOが「健康な体づくり」という総合的な目標だとすれば、GEOは「マラソン大会で勝つための専門トレーニング」、LLMOは「長期的な体質改善を目指すための食生活改善プログラム」のようなものです。目的は異なりますが、いずれも「健康な体づくり(AIO)」という大きな目標に貢献する活動である点は共通しています。

AEO(Answer Engine Optimization)も同様に、AIOという大きな傘の下にある、特定の目的(回答に選ばれる)のための専門技術と位置づけることができます。

4. なぜ今、AIOという視点が必要なのか

これまでは、デジタルマーケティングといえば「いかにGoogleで上位表示されるか(SEO)」が中心的な課題でした。しかし、ユーザーが情報を得る経路は、検索エンジン、SNS、動画プラットフォーム、AIチャットなど、急速に多様化・分散化しています。

それぞれのプラットフォームが独自のAIアルゴリズムでコンテンツを評価し、ユーザーに届けている現代において、Googleだけに最適化する戦略は十分ではありません。

AIOという包括的な視点を持つことで、特定のプラットフォームのアルゴリズム変更に一喜一憂するのではなく、より本質的で、変化に強いコンテンツ戦略を立てることが可能になります。構造化され、文脈が明確なコンテンツは、あるプラットフォームで評価されれば、他のプラットフォームのAIにも理解されやすく、再利用(リパーパス)も容易になります。これは、長期的に見て非常に効率的で持続可能なアプローチです。

5. まとめ:AI時代のコンテンツ戦略の土台となるAIO

本記事では、AIOが特定のAIシステムに限定されない、より広く普遍的な最適化の考え方であることを解説しました。

- AIOの定義:あらゆるAIシステムに対して、コンテンツを理解・推薦されやすくするための包括的な取り組み。

- 対象範囲:検索エンジンに限らず、SNS、レコメンデーションエンジンなど、AIが介在するすべてのプラットフォーム。

- 他の概念との関係:AIOは最上位の概念であり、GEOやLLMOはその中に含まれる専門分野である。

AIOは、新しいテクニックというよりも、AIが社会のインフラとなった時代における、コンテンツ提供者の基本的な心構えです。人間とAI、両方の視点から「分かりやすさ」と「価値」を追求すること。このAIOの思想こそが、今後のデジタル戦略全体の成功を支える土台となるでしょう。

次回、「基礎知識編8」では、本記事の内容をさらに補強し、「GEO・AEO・LLMO・AIOの違いと共通点」を具体的な比較表などを用いて、より明確に整理します。